99쪽

긍정적인 밥

시 한 편에 삼만 원이면

너무 박하다 싶다가도

쌀이 두 말인데 생각하면

금방 마음이 따뜻한 밤이 되네

시집 한 권에 삼천 원이면

든 공에 비해 헐하다 싶다가도

국밥이 한 그릇인데

내 시집이 국밥 한 그릇만큼

사람들 가슴을 따뜻하게 덮여줄 수 있을까

생각하면 아직 멀기만 하네

시집이 한 권 팔리면

내게 삼백 원이 돌아온다

박리다 싶다가도

굵은 소금이 한 됫박인데 생각하면

푸른 바다처럼 상할 마음 하나 없네

122쪽

그렇게 보청기를 만지작거리며 몇 분을 보냈을까. 전화벨이 울렸다. 전화를 받으려고 보청기를 빼다가 또 한 번 마음이 무거워졌다. 전화벨 소리가 티브이에서 울려나오고 있었다. 평소 어머니가 티브이에서 나오는 전화벨 소리를 집에 걸려온 전화로 착각하고 전화 받으라고 하시던 까닭을 알아버린 순간이었다. 보청기를 끼자 티브이 속에서 울리는 전화벨 소리가 방에서 울리는 전화벨 소리와 똑같이 들렸다. 귀가 멀쩡한 나도 그러니 어머니는 오죽하였겠는가.

128쪽

식당가로 갔다. 냄새를 맡았다. 냄새에도 영양가가 있을 것 같았다. 배가 많이 고프니까 음식 맛이 분석되어 다가왔다. 그냥 뭉뚱그린 된장찌개 맛이 아닌 마늘과 두부와 파와 고추와 조개 맛이 각각의 맛으로 살아 다가왔다. 물을 마시고 다시 길을 걸었다.

134쪽

봄날 환한 곳을 찾아가면 거기 벚꽃들이 어우러져 피어 있다. 벚꽃 잎처럼 작고 그 수가 많은 것들은 모여 쉽게 하나가 되나 보다.

177쪽

시계는 사람들에게 어떠한 명령도 지시도 하지 않는다. 다만 사람들이 시계를 보며, 무슨 계시나 영감을 받는지 행동을 취할 뿐이다. 시계는 일상의 절도를 관장하고 매듭짓는다. 시계는 삶을 지휘하는 지휘자인가 보다.

186쪽

그만둬라, 이 친구야. 그렇게 사람들이 무엇을 만든 이 세상이 뭐가, 얼마나 더 좋아졌냐. 만드는 게 능사가 아냐.

191쪽

해안도로를 지나며 만나는 간판들도 폭력적이기는 매한가지다. 노을횟집은 노을을, 갯벌펜션은 갯벌을, 등대편의점은 등대를 대개 가리고 있다. 풍경에 폭력을 가하면서 그 폭력성을 당당히 내세우는 시대에 우리는 살고 있다. ...... 생오리 철판구이, 새싹 비빔밥, 불타는 닭갈비 등 다시 한 번 생각해보면 너무 잔인한 음식점 이름이 우리 주위에는 수두룩하다.

...... 나는 자연보호란 말이 자연을 얕잡아보는 발상에서 만들어진 말임을 글로 썼었다. 자연이 사람의 보호를 받을 만큼 나약한 존재인가. 그런 생각을 가지고 자연과 더불어 평화롭게 살아갈 수가 있을까 하는 내용의 글이었다. 그 글을 쓴 후 나는 자연보호란 글만 보면 신경이 곤두섰다.

196쪽

요즘에는 내가 세상을 느끼는 내 감각에 대해서도 다시 생각해보는 습관이 생겼다.

풀을 베다가 쉬면서 맡는 풀 냄새는 정말 향기로운 것일까. 몸 잘린 풀의 냄새가 향기롭다니. 새소리가 정말 아름답게 들리는 것일까. 새소리에 나비가 놀라고, 놀란 나비가 다가오던 방향을 바꿔 실망한 꽃빛깔이 순간 옅어졌을 텐데. 내 감각에, 잔인함을 아름답게 느끼는 폭력성이 이미 내재되어 있는 것은 아닐까. 썩어 내가 못 먹게 된 음식에서만 악취를 맡는 내 후각도 감각에 내재된 폭력성을 뒷받침해줄 수 있는 증거가 되지는 않을까.

201쪽

'털어서 먼지 안 나는 사람 없다'는 말에서 발상을 얻었다. 털지 않아도 먼지가 풀풀 날리는 사람들이 모여 있는 여의도 국회의사당. 먼지가 많이 날릴 걸 미리 감안했던 것일까. 물로 에워싸인 섬을 선택했던 탁월한 예지력. 그러나 그 예지력을 넘어 풀풀 날아오르는 먼지, 먼지들, 먼지들의 세상. 자신들이 날린 먼지에 자신들이 가려 국민들이 보이지 않는 것일까, 자신들이 피운 먼지에 자신들은 가려 국민들이 볼 수 없다고 믿는 것일까.

214쪽

뻘에는 밭과 길이 있다. 바닷가 사람들은 뻘길로 들어가 뻘밭에서 조개를 캐고 낙지를 잡으며 살아왔다. 그런데 '뻘 체험 캠프'를 열어 아이들에게 자연을 가르친다는 명목으로 뻘밭을 마구 짓밟게 해 뻘이 죽어가고 있다. ...... 뻘에 함부로 들어가서는 안 된다는 것을 체험해가야 할 아이들 손을 잡고 자랑스럽게 뻘밭으로 들어가는 어른들이 있는 한 뻘은 사라지고 먼먼 훗날, 지금의 아이들은 어른이 되어 기억을 더듬게 될 것이다. ...... 바닷가에 말랑말랑한 흙도 있었지. 뻘이라고 부르던. 나는 그 흙을 아버지와 같이 죽여보았던 추억이 있지.

219쪽

옛사람들은 장독대를 신성시했다. 그래서 장을 담는 항아리도 소중하게 다루었다. ..... 요즘 들어 항아리 재떨이가 왜 이렇게 많아진 것일까. ...... 민속주점이라고 '민속'이란 말을 파는 술집에도 항아리 단지가 있다. ...... 언제였던가. 나는 마니산 꼭대기에 있는 참성단에서 깜빡 놀란 적이 있다. 등산복 차림의 한 외국인이 주머니에 챙겨온 담배 꽁초를 향로에 넣으려 하는 것이었다. 그 외국인은 우리나라 고궁에서 볼 수 있는 향로 모양의 쓰레기통과 신성한 향로를 착각했던 것 같다.

235쪽

가던 길이 좁아진다고 해서 살아가기에 대한 생각의 양이 적어지지는 않는다. 골목길에 접어들면 마음도 마음의 골목길로 접어든다. 골목길에서의 생각은 타이트하다. 구체적이다. 현실적이다. 넓은 길을 오며 이 생각 저 생각 들던 것이 길의 깔때기, 골목길에 접어들면 압축되고 요약된다. 원래 삶은 살아가는 길의 모양을 닮는 것인지 모르겠다.

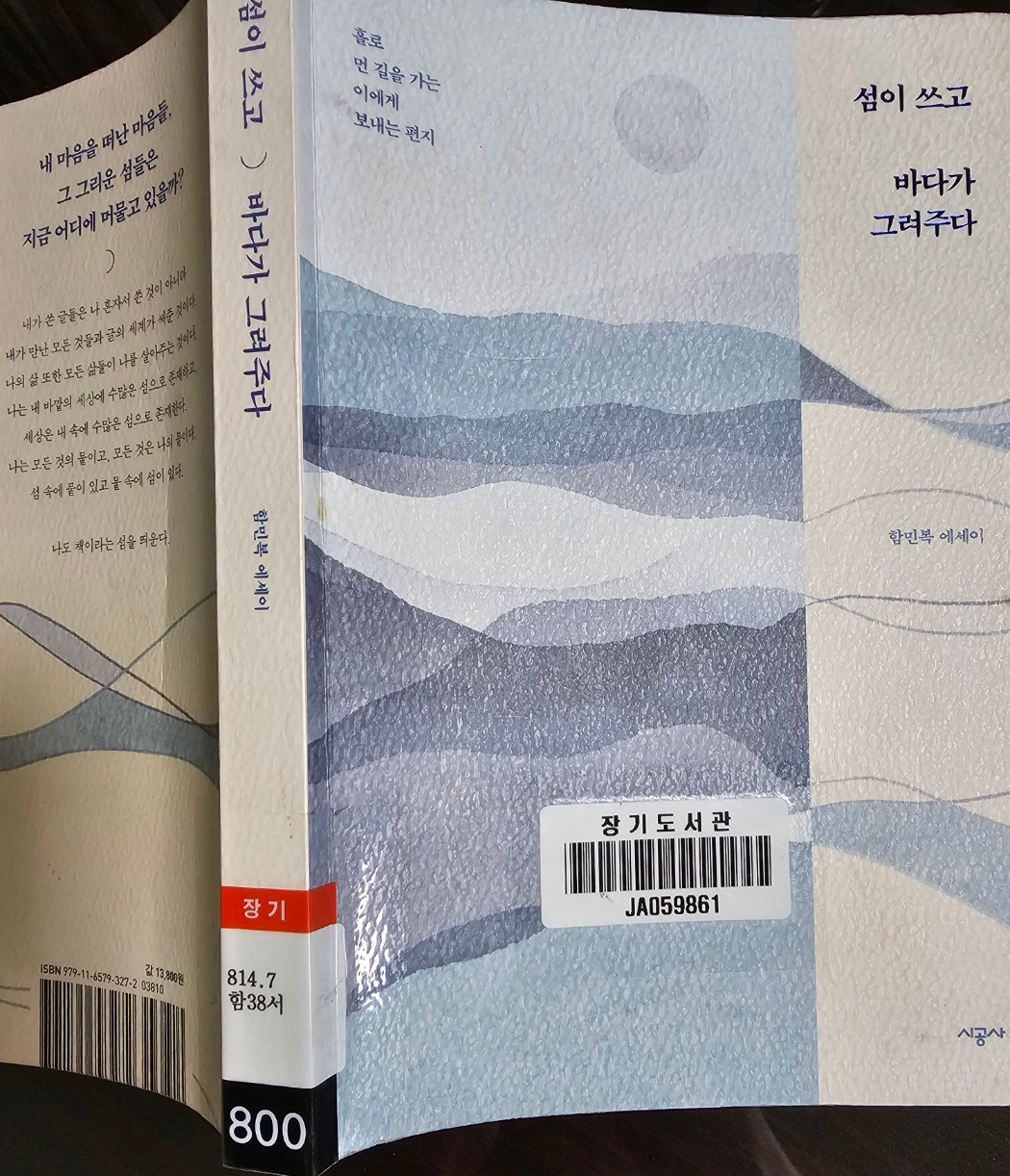

[네이버 책] 섬이 쓰고 바다가 그려주다 - 함민복

섬이 쓰고 바다가 그려주다 : 네이버 도서

네이버 도서 상세정보를 제공합니다.

search.shopping.naver.com

'몽자크의 책갈피' 카테고리의 다른 글

| [책잡기-2024-002] 마음의 지혜 - 김경일 - 별 셋 - 0304 (0) | 2024.03.04 |

|---|---|

| [책잡기-2024-001] 학교 없는 사회 - 이반 일리치- 별 다섯 - 0301 (1) | 2024.03.01 |

| [책잡기-2023-075] 나쁜 페미니스트 - 록산 게이 - 별 셋 - 1216 (0) | 2023.12.16 |

| [책잡기-2023-074] 모멸감 - 김찬호 - 별 셋 - 1214 (1) | 2023.12.14 |

| [책잡기-2023-073] 헝거 - 록산 게이 - 별 넷 - 1212 (1) | 2023.12.12 |